知っているようで知らない たんぱく質を学ぶ!

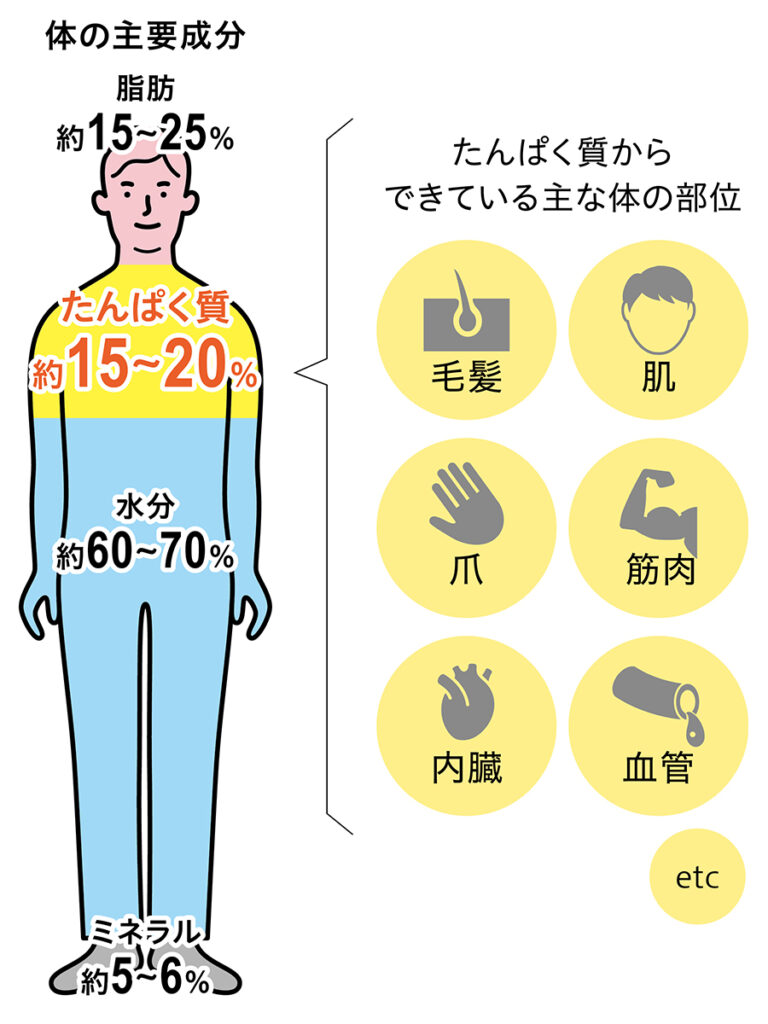

たんぱく質は筋肉をつくるだけじゃない!

体の15~20%の割合を占めるたんぱく質は、20種類のアミノ酸が組み合わさって約10万種類にのぼります。筋肉などの部位をつくるだけでなく、全身の機能にも関わり、生命維持の役割も担う重要な栄養素です。

主な生命活動に関わるたんぱく質の役割

【神経・情報伝達】

情報伝達物質として脳内などで情報を伝える

【代謝アップ】

消化のコントロールなど体の機能を調節

【免疫系の維持】

免疫としてウイルスや細菌などから体を守る etc

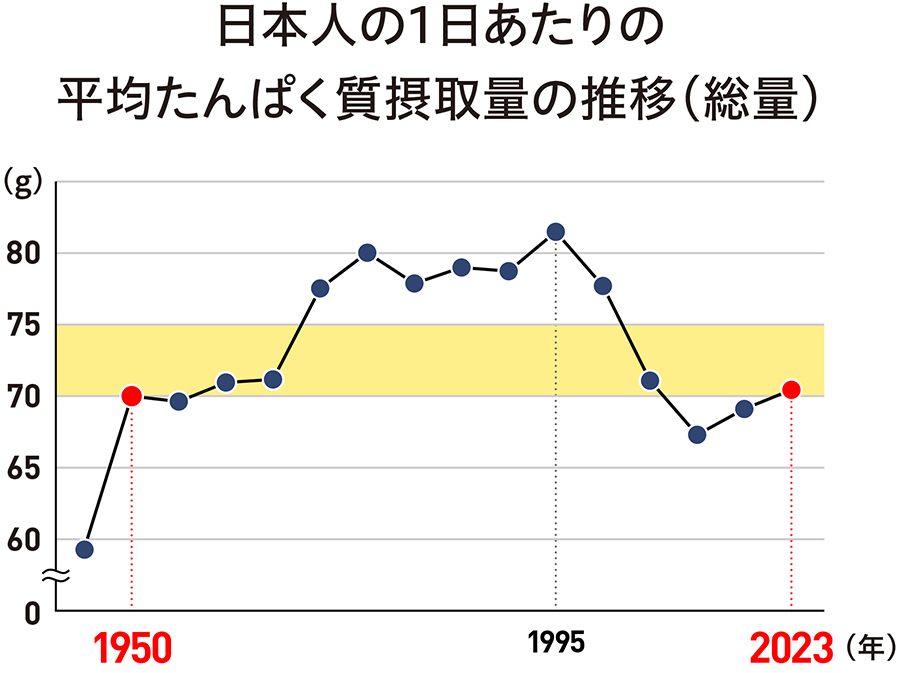

現代人はたんぱく質が不足気味

出典/1947~1993年:国民栄養の現状、1994年~2002年・国民栄養調査、2003年以降:国民健康・栄養調査(厚生省/厚生労働省)を加工。

現代人の1日あたりのたんぱく質摂取量は、戦後で食料不足だった1950年代と同等まで減少。過度のダイエットや偏食などで食生活のバランスが崩れ、たんぱく質不足に陥っているようです。たんぱく質は、体の中で分解と合成をくり返しています。そのため、たんぱく質が不足するとたんぱく質からつくられるものの合成ができなくなり、さまざまな不調をもたらします。健康を保つうえで、しっかりとたんぱく質を摂取することが大切です。

たんぱく質が不足すると生じる不調の数々

・疲れが溜まる

疲労の原因となる活性酸素を抑える抗酸化物質が不足し、疲れやすくなります。

・筋力不足で、肩こりのきっかけに

肩こりは血行不良に加え、筋力の低下も原因のひとつと考えられています。

・筋肉量の低下

全身の熱を生み出す筋肉や血流量が少なくなり、一度冷えると温まりにくくなります。

・風邪をひきやすくなる

免疫力が低下し、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなります。

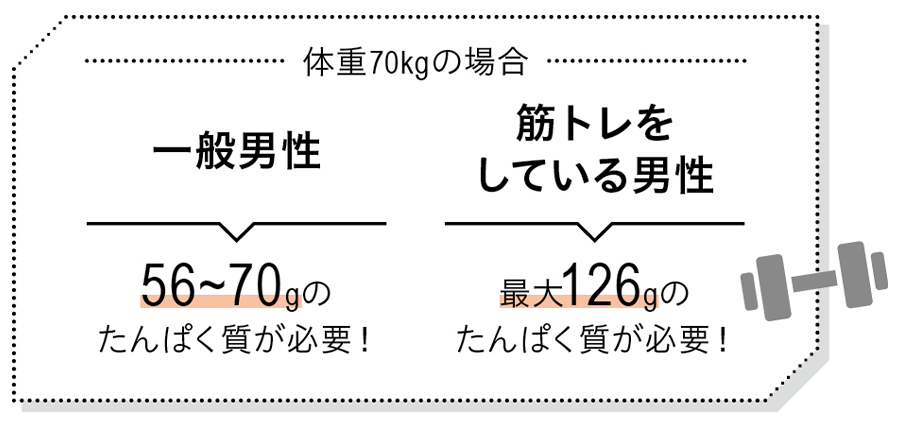

1日に必要なたんぱく質の摂取量とは?

たんぱく質の必要量は、体重によって変わり、燃焼や排出などでロスしたたんぱく質を補う必要があります。特に筋トレ中は、たんぱく質の分解を上回る合成が起こるので、多めにたんぱく質を摂取する必要があります。

代謝を下げないよう筋肉を維持するためにも体重1kgあたり0.8~1g、筋トレで筋肉を大きくしたい場合なら最大1.8gのたんぱく質の摂取が必要。

たんぱく質の効率的なとり方

たんぱく質は、効率良く食事からとりたいところ。体内で処理できる量に限界があり、1日に必要なたんぱく質を1回の食事で摂取しても、処理しきれず排出されてしまいます。そのため、朝昼晩と回数をわけてとるようにしましょう。

たんぱく質含有量が多い食品

肉類、魚介類、卵類、牛乳・乳製品、大豆・大豆製品の食品群は、優れたたんぱく源。食材に含まれるたんぱく質の量をご紹介します。

こちらもチェック

たんぱく質と一緒にとると効率が高まる栄養素

・ビタミンB群:代謝をサポート

・ビタミンD:筋肉や骨を強化

・亜鉛:抗酸化や免疫の機能に関わる

上手に活用したい「プロテイン」

毎日、食事だけで必要なたんぱく質量をとるのが難しいという人や筋トレを行なう人は、プロテインを活用するのがおすすめです。特に筋トレを行なう人は、筋肉の合成速度は筋トレ後の1~2時間がピークになるため、筋トレ前後の摂取をこころがけたいところです。また、筋肉の合成速度は48時間以内は高い状態がキープされます。就寝中に分解されたたんぱく質を補うため、翌日に摂取するのもおすすめです。

代表的なプロテイン

【ホエイプロテイン】

牛乳を原料に作られるホエイ(乳清)。筋肉のエネルギー源となるBCAAが豊富。水溶性で吸収が早いので、トレーニング後に摂取すると良いといわれています。

【カゼインプロテイン】

牛乳からホエイプロテインと乳脂肪を除いたもの。体への吸収がゆっくりな分、腹もちが良いのでダイエット中におすすめです。

【ソイプロテイン】

大豆を原料に作られた植物性たんぱく質のプロテイン。イソフラボンも豊富なことから、女性に人気があります。

※参考文献『新しいタンパク質の教科書』上西一弘監修/池田書店

※2025年8月時点の情報です。

※イラストはイメージです。