習慣を見直して実践! 運動と14品目群の食事法で体力づくり

適度な運動 効果的に体を動かして体力を底上げ!

体力のある・なしは、運動習慣によって大きな差が出ます。より成果を上げるための運動のポイントをご紹介します。

継続こそ力なり。適切な運動を毎日の習慣に!

体力が落ちてきたのは歳のせいかも…と思っていませんか?実は、体力の衰えは加齢ではなく運動習慣に大きな原因があるのです。早足で歩いただけでバテてしまう若い人もいれば、マラソン大会で快走するシニアもいるのは、日頃の運動習慣の違いによります。

大切なのは、適切な運動を習慣として楽しく続けていくことです。適切な運動とは、その人の体力や目的によって運動の強度を図ることです。もし、運動を続けているのに効果が感じられない、または運動を始めてもすぐに挫折してしまうとしたら、運動強度や運動選びがあなたに合っていない可能性も…。次のポイントを押さえて、あなたに合った運動法をとり入れて!

POINT1 ラクな運動では筋肉はつかない!

毎日2kgのバッグを持ち歩いている人が、500gのダンベルで筋トレしても効果はありません。人間の体は、同じ動きをなるべく省エネで行おうとするので、普段より運動強度を上げないと成果が出ないのです。しかし、ハード過ぎる運動は長続きしないもの。「ちょっときつい」を目安に効率よく運動しましょう。

POINT2 楽しく運動すること!

自分が楽しいと思える運動を選ぶのも、習慣化のポイントです。同じ運動をしても、楽しいと感じている時の方が脂肪燃焼量が多いというデータがあります。つまり、楽しく運動することは、習慣化に役立つだけでなく、実際の運動効果も高いというわけです。好きな音楽をBGMにエクササイズしたり、友人と一緒にジョギングするなど、運動することを楽しみましょう!

過負荷の原則

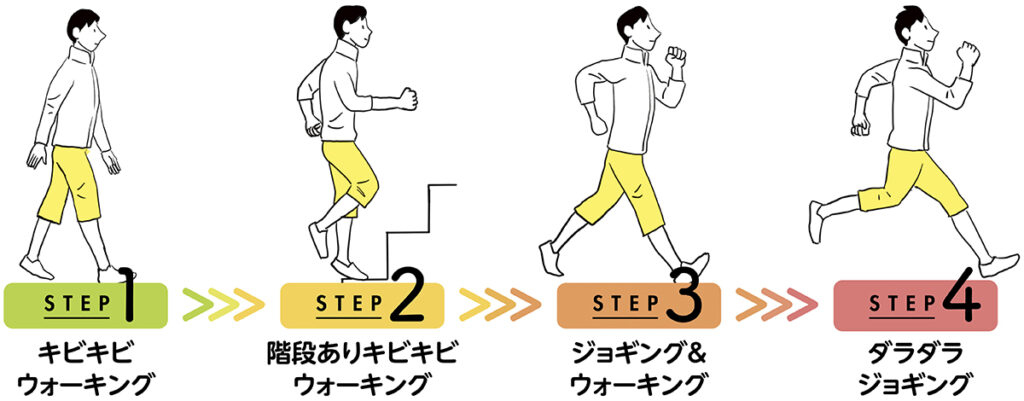

運動で効果を得るには適切な強度が必要です。これが過負荷の原則です。ただ、その強度は一定ではなく、運動を続けて体力がついてくれば、ちょっときついと感じる運動のレベルも上がってきます。今まで運動習慣のない人ならSTEP1から始めて、3ヶ月くらいかけてSTEP4を目指しましょう。

食生活 効率的にエネルギーを与えるための食事法

バランスのよい食事なくして、疲れにくい体はつくれません。この機会に、毎日の食習慣を見直してみませんか?

五大栄養素をバランスよく!

五大栄養素は、細胞を構成する材料や活動のエネルギーになったり、体の機能を維持したりするなど、それぞれ大事な役割を担っています。さらに、相互に連携して働くので、何かひとつでも不足すれば体のシステムがうまく回らなくなり、逆に何かを摂り過ぎれば体の働きに悪影響を及ぼし、疲れやすくなってしまいます。そのため五大栄養素をバランスよく摂る必要があります。

外食が多いから厳しい…、献立を考えるのが難しそう…という方も、中野先生が提唱する「14品群食事術」を参考にすれば、バランスのよい食生活が無理なくおくれます。

これらをバランスよく摂るには…

中野先生が提唱しているのが、1~14品群のうち、1の穀類(主食)を除く13品群を、なるべくダブらないよう1日3食に割り振って摂るという食事法。こうすることで五大栄養素をほぼ網羅でき、特定の栄養素への偏りも防げます。

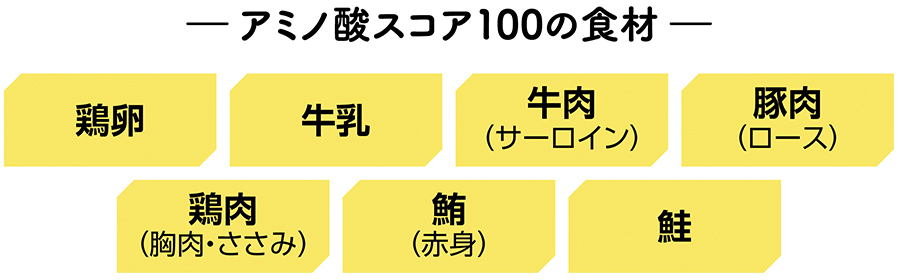

筋肉をつけたければ良質なたんぱく質を!

たんぱく質は約20種類のアミノ酸から構成され、その中には体内でつくられず、食品から摂るしかない必須アミノ酸も含まれます。良質なたんぱく質とは、この必須アミノ酸をバランスよく含む食品のこと。それを数値化したのがアミノ酸スコアで、100がベストの数値です。たんぱく質を摂るときは、アミノ酸スコアの高い食品を選ぶと効果的です。

教えてくれたのは…

中野ジェームズ修一 先生

※イラストはイメージです。

運動と食事、さらに良質な睡眠も疲れにくい体にするポイントです!